ダークパターンとは?

「ダークパターン(dark pattern)」という概念は、イギリスのユーザーエクスペリエンス(UX)デザインの専門家であるハリー・ブリヌル(Harry Brignull)氏によって2010年に提唱されたものです。

ブリヌル氏によれば、ダークパターンとは、「Webサイトやアプリにおいて、利用者の意図に反して特定の行動(例:商品購入、サービス申込など)をとらせることを目的として設計されたユーザーインターフェース上のトリック」であるとされています(※)。

※Brignull, H., Leiser, M., Santos, C., & Doshi, K. (2023, April 25). Deceptive patterns – user interfaces designed to trick you. deceptive.design. Retrieved May 20, 2025, from https://www.deceptive.design/

インターネット上では、一見魅力的に見える商品やサービスの案内が、実はユーザーを意図的に誤解させたり、不利な条件に誘導したりするように設計されている場合があります。

例えば、ある化粧品を「初回限定キャンペーン」として一度だけ購入したつもりが、申込みフォームの下部や利用規約に小さな文字で定期購入の条件が記載されていて、実際には自動的に継続課金されていた、というケースがあります。

しかも解約しようとすると、手続きが極めて複雑だったり、不当に高い解約手数料が設定されていたりする事例もあります。これらはいずれもダークパターンという設計手法に基づいたものです。

ダークパターンは近年、OECD(経済協力開発機構)などの国際機関や世界各国の消費者保護・データ保護当局などにより、その定義や分類の試みが進んでいますが、共通する本質は、利用者の意思に反して、製品・サービス購入や定期課金、過剰な個人情報の提供や第三者開示など、事業者に有利な行動に誘導する設計手法である、ということです。

ダークパターンの類型

以下は、OECDにより提唱されているダークパターン7類型と各類型の代表的な手法を整理したものです。

このように多様なダークパターンの手法を体系的に捉えることで、消費者としてダークパターンを見抜く力を養い、事業者側もダークパターンを避けて、倫理的な設計を考える手がかりとすることができます。

| 類型 | 手法 | 内容 |

|---|---|---|

| 1. 行為の強制 | 登録の強制 | アカウント情報等の登録を強制する、又は登録が必要だと誤解させる |

| 開示の強制 | だまして又は強制して、 消費者が望ましい範囲を超えた個人情報を共有させる | |

| アドレス帳吸い上げ | 既存のユーザーを操って、他のユーザーの情報を引き出す | |

| ゲーミフィケーション | サービスの一定の機能を、サービスを繰り返し利用することでしか獲得させない | |

| 2. インターフェース干渉 | 隠された情報 | 重要な情報を視覚的に見えにくいように隠す |

| 偽の階層構造 | 企業が望む設定や製品バージョンに視覚的な優位性を与え、消費者の選択を誘導する | |

| 事前選択 | 企業が望むオプションがデフォルトで選択されている | |

| 誤解を招く価格表示 | 誤解を招く又は虚偽の参照価格からの割引価格という形で価格を表示 | |

| ひっかけの質問 | 意図的に誤解を招くような設問(二重否定等)により、消費者の望まない方向に誘導する | |

| 偽造広告 | 広告だと明確に分からないものをクリックさせる | |

| 恥の植え付け | 消費者の感情を煽り、操り、消費者に特定の選択肢を選ばせる | |

| 3. 執拗な繰り返し | 執拗な繰り返し | 企業が望むことを行うよう、繰り返し要請する |

| 4. 妨害 | 解約しにくい | 登録解除やオプトアウトを難しくする |

| 価格比較困難 | 価格比較を意図的に難しくする | |

| 不滅アカウント | アカウント削除を困難または不可能にする | |

| 中間通貨 | 特殊なポイントや仮想の通貨で表示し、正しい価格の認識をさせずに購入させる | |

| 5. こっそり | こっそりカートへ | 選択されていないアイテムを自動的にカートに追加する |

| 隠れたコスト | 購入直前に隠れた手数料を追加する | |

| 隠れた定期購入 | 1回限りの購入に見せかけて、定期購入の契約に加入させる | |

| 釣り餌と交換 | 当初宣伝していた商品又は価格と異なるものを提案する | |

| 6. 社会的証明 | アクティビティメッセージ | 今現在、〇人のユーザーが見ています、といった他の消費者の行動についての表示 |

| 嘘の口コミ | ユーザーレビューの誇張、又は嘘の表示 | |

| 7. 緊急性 | 在庫僅か | 在庫の数が限られていること、人気であることの表示 |

| カウントダウンタイマー | オファーや割引について、まもなく期限が切れる表示 |

参考文献:OECD(経済協力開発機構).(2022). DARK COMMERCIAL PATTERNS

https://www.oecd.org/en/publications/dark-commercial-patterns_44f5e846-en.html

ダークパターンの具体例

それでは、上記で示したダークパターンの類型ごとに、典型的な手法の具体例を紹介します。

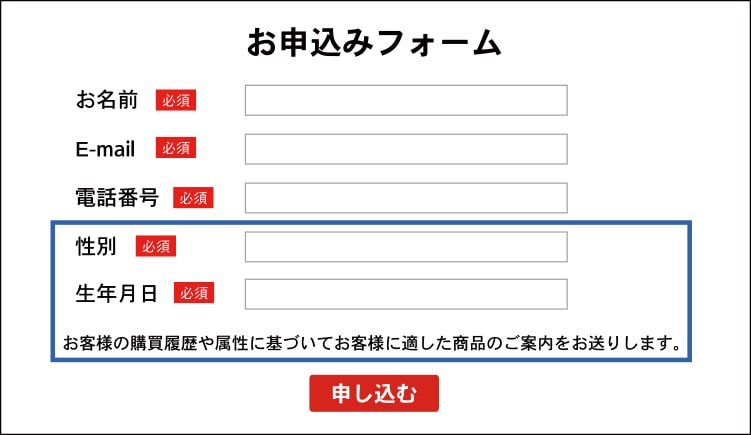

1.行為の強制(開示の強制)

商品購入やサービスの利用には必須ではない属性情報のマーケティング利用 (事業者への開示)に同意しないと、消費者が希望する商品購入やサービス利用ができない状態にして、商品の購入やサービスの利用をするために本来必須ではない個人情報の提供を求めている。

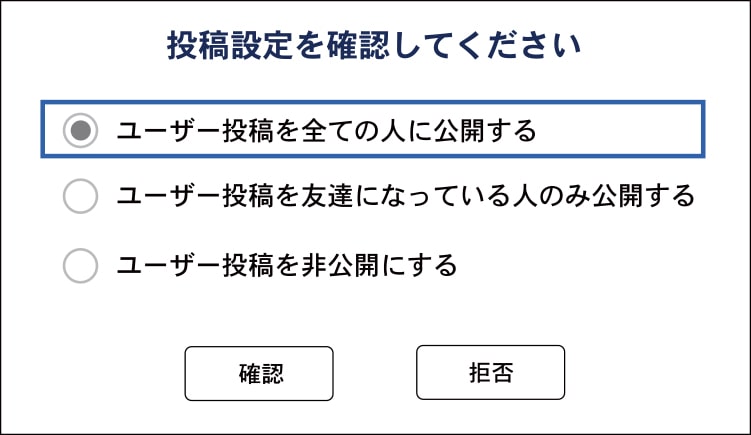

2.インターフェース干渉(事前選択)

デフォルトで「ユーザー投稿を全ての人に公開する」が選択されているなど、消費者に明確な認識や理解がないまま、個人データを含むユーザー投稿が広く公開されてしまう設定になっている。

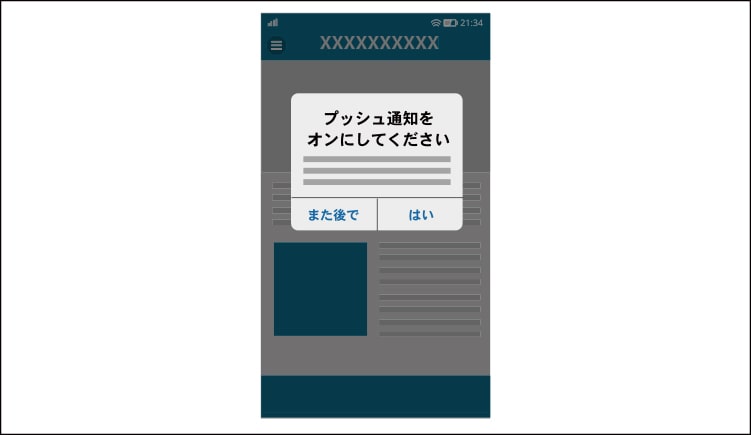

3.執拗な繰り返し

アプリ画面でユーザーにプッシュ通知をオンにするよう促し、これが数ヶ月にもわたって定期的に繰り返される。

選択肢は「はい」と「また後で」のみで、ユーザーはリクエストを完全に拒否することはできないようになっている。

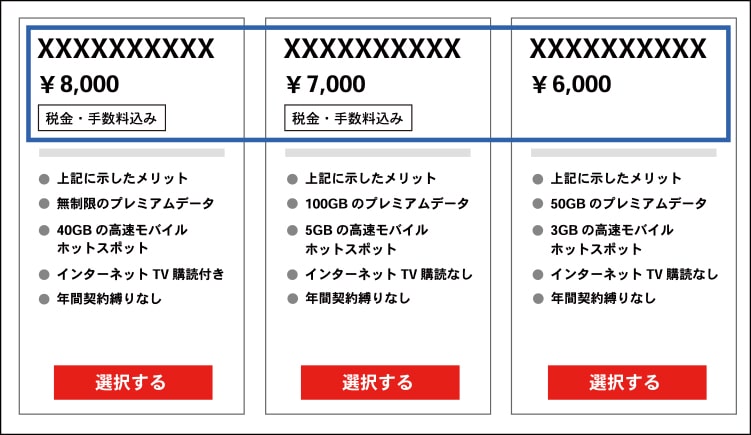

4.妨害(価格比較困難)

3つのプランのうち、2つは税込み、1つは税抜きで表示することで、表示価格の比較を難しくしている。

5.こっそり

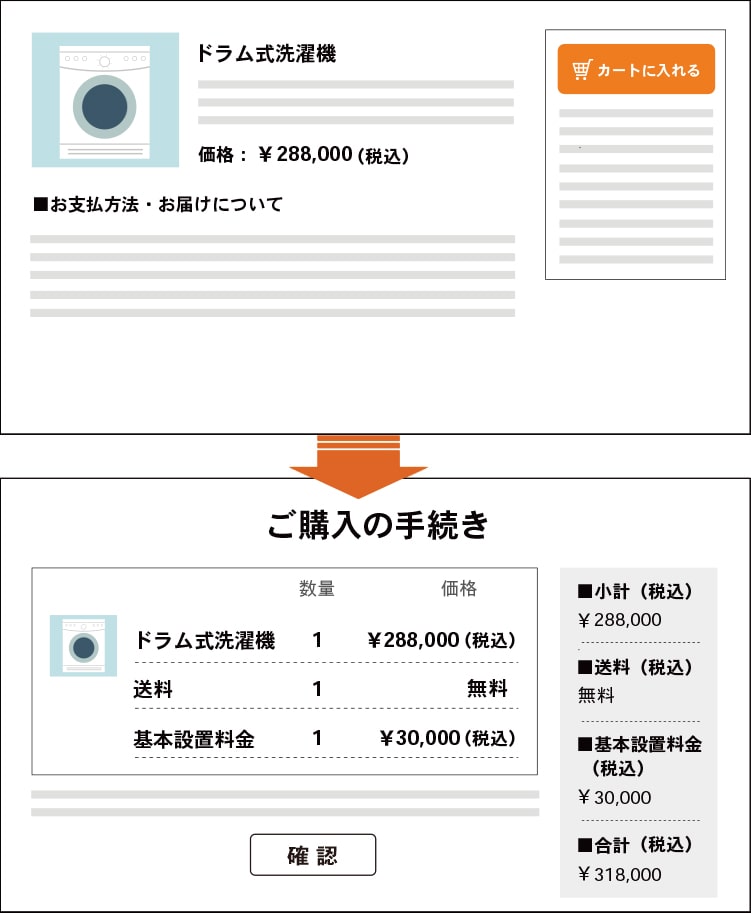

商品・サービス説明画面で示した商品代金やサービス料金以外の追加費用を、最終申込段階になってはじめて表示する。

6.社会的証明

「同じ商品をご検討中のお客様がほかにもいる」旨の表示をして購入を急がす表示をしている。

7.緊急性(在庫僅か)

オンラインショッピングサイトにおいて、「在庫が残り僅か」等と稀少性を材料に購入意欲を煽り、急がす表示をしている。

ダークパターンを見抜く目、避ける判断力を

消費者の皆さまへ

私たちが日々向き合っているウェブサイトやアプリには、巧妙に設計された「ダークパターン」が潜んでいることがあります。こうした手口に騙されないためには、まずどのような仕組みがあるのかを知ることが第一歩です。

購入前の最終確認画面では、定期購入になっていないこと、自分が選んでいない商品が追加されていないことをしっかり確認しましょう。「在庫残り僅か」「あと○分で割引終了」など、焦らせる演出には注意が必要です。

これらの表示は必ずしも事実に基づいているとはいえません。また、たとえ表示が真実だったとしても、過度に焦らされて、購入を促されているかもしれません。

本当に今必要なものか、一度立ち止まって考える冷静さが、不要な出費や後悔を防ぎます。

そしてもう一つ大切なのが記録を残す意識です。ダークパターンの多くは「あとから見返せない」設計になっていることがあるため、怪しいと感じた瞬間に画面をスクリーンショットで保存しておくことが有効です。

万が一の場合、証拠として残しておくことで、消費生活センターなどへの相談や契約トラブル時の重要な手がかりになります。場合によっては、契約の取り消しが認められるケースもあります。知識と判断力を持つことが、自分自身を守る最大の防御です。

事業者の皆さまへ

ダークパターンは短期的にはコンバージョンや売上を押し上げるかもしれません。

しかし、中長期的にはブランドの信頼を失う大きなビジネスリスクとなります。悪意がなくても、UIの設計や導線が結果的にダークパターンになってしまうケースもあります。

だからこそ、日々のチェックと改善が重要です。そして、企業で働く皆さまも、家に帰れば一人の消費者です。「自分がされたらどう思うか?」という視点を忘れずにいましょう。

現代はSNSによる情報拡散が極めて早い社会です。一つの不誠実な設計が、たちまち悪評となって広がる時代です。信頼は、数字では測れません。

しかし、信頼を積み重ねた企業こそが長く愛され、選ばれ続けるのです。ダークパターンを避け、誠実な設計で顧客との関係を築いていくことが、これからの時代の強いビジネスを支える鍵になると思います。

NDD認定制度とダークパターン対策ガイドラインについて

ダークパターン対策協会では、ダークパターンによるインターネット上の消費者被害を削減し、誠実な企業が消費者からの信頼を得られる世の中を目指して、NDD(Non-Deceptive Design)認定制度を立ち上げました。

NDD認定制度とは、中立な第三者が、ダークパターンを用いていない誠実な事業者のWebサイトを審査・認定する仕組みです。消費者は認定を受けたサイトに表示される認定ロゴマークを目印に信頼できるWebサイトを判別しやすくなります。

そして、このNDD認定制度を運営していくために、ダークパターン対策ガイドラインを策定しました。本ガイドラインは、NDD認定制度における審査対象項目を示すと共に、誠実な事業者に求められる非ダークパターン実装や組織的対策について詳細に解説をしています。

ガイドラインは下記のページから無料でダウンロードできますので、是非ご参考としてください。